Телеграм канал «Структура наносит ответный удар»

телеграм-каналов

рекламных размещений, по приросту подписчиков,

ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам

и креативы

а какие хуже, даже если их давно удалили

на канале, а какая зайдет на ура

Мы с коллегой Кондрашевым, пожалуй, впервые с момента окончания нашего курса решили обсудить, что мы из него вынесли. Долго говорили об огромном количестве параллелей истории СССР с историей Индии, о которых никто толком не пишет, потому что на автомате все считают СССР игроком в лиге европейских, а не азиатских проектов модернизации.

1) Крайне неравномерное экономическое развитие: несколько крупнейших центров промышленности и торговли (при этом зависимых от иностранного капитала), окруженных отсталой деревней. В итоге – крупномасштабные государственные проекты, которые, с одной стороны, вывели многих людей из бедности, но, с другой, привели к созданию ужасно склеротичной плановой бюрократии.

2) Необходимость общей зонтичной идеологии в условиях невероятного разнообразия языков и религий. В обоих случаях задача была на время решена созданием социалистической и секулярной замены всему этому феодальному хламу, но, опять-таки, подавлять локальные периферийные идентичности долго ей было просто невозможно. Они нанесли ответный удар. Причем в Индии активная эрозия началась даже раньше – в 1970-х гг. Однако Индия вышла из кризиса, а СССР – нет.

3) Попытка создания геополитической альтернативы Западной Европе и США не только в военном отношении, но и в отношении международных институтов и солидарностей. Не устаю повторять: Неприсоединение в 1960–1970-х гг. – это глобальный хайп не меньший, чем Коминтерн в 1920–1930-х гг. При этом Индия на пике тоже была не только готова дружить со всеми, но и проводила крайне авантюрные военные операции, которые на тот момент были невероятно controversial, но при этом о них все забыли (в отличие от советских). Привет, Гоа–1961! Привет, Шри-Ланка–1987!

4) Результат всего вышеперечисленного: централизация всех процессов в рамках однопартийной системы в целом (de jure – в СССР, de facto – в Индии), от которой все устали и которая в какой-то момент дрогнула, но чтобы пересобраться через десять лет в очень близкой версии по уровню авторитаризма, зато, увы, куда более консервативной по социальным вопросам и куда более персоналистской. Теперь в обоих странах присутствует ностальгия по тем старым временам, но фарш уже не провернуть назад.

Есть одна линия критики социологии гуманитарного знания, в которой удивительным образом сходятся мои латурианские враги и шеллингианские друзья. Согласно ей, социология обречена анализировать процесс познания только со стороны субъекта, просто перебирая его разные социальные детерминанты. В то время как по-настоящему важная проблема – это объект, который всегда хитрее, чем любая трансцендентальная рамка, которую на него пытается набросить субъект. Дальше следует разной степени сомнительности перетасовка философских карт, в результате которой всегда оказывается, что царица наук – это онтология, а значит, именно ей и нужно реально отдать свои силы.

Я полностью согласен с той частью, в которой субъект познания нужно анализировать только по отношению к объекту. Этот контраргумент надо воспринять всерьез. Однако начиная с того момента, когда идут ссылки на каких-то больших метафизических авторитетов – Шеллинга, Хайдеггера, Делеза или кого-то из самой последней генерации k-pop-артистов спекулятивных реалистов, – я предлагаю на секунду остановиться и ответить на несколько простых вопросов. Что является общим объектом для гуманитарных наук? Ответ: человек. А кто может быть субъектом познания человека? Ответ: тоже человек. А кто у нас занимается отношениями между людьми? Ответ: социология! Q.E.D.

Короче, я не вижу вообще никаких серьезных преимуществ у разных онтологических программ, кроме того, что их язык более красив и загадочен. Более того, в социологии знания уже давно сделан поворот к исследованию взаимодействий между субъектом и объектом. С одной стороны, его осуществили последователи Эдинбургской школы вроде Дональда Маккензи (срочно идите слушать мою лекцию про его творчество) и Яна Хэкинга. Если упрощать, то они предлагают снизить радикализм сильной программы Дэвида Блура. Согласно им, самой большой критики заслуживают не естественные, а как раз гуманитарные науки. Особенно экономика и психология как наиболее опасно натурализующие свой объект.

С другой стороны, к тем же выводам приходят сторонники Бруно Латура типа Моники Краузе и Гила Эйяла, которые признали, что если люди и актанты, то все-таки посложнее морских гребешков и микробов. Однако если плоско-онтологическая интуиция Латура где и имеет смысл, то как раз в познании людей, где субъекты, объекты и медиаторы постоянно вступают друг с другом в разные сложные квазиполитические альянсы! Так что тут даже я готов поблагодарить месье Латура за его разросшуюся шутку. Как говорится, сломанные часы тоже показывают правильное время два раза в сутки.

Закончу я, адресуя разочарованным представителям обеих школ STS хорошую цитату из Карл Маннгейма: «You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me!»

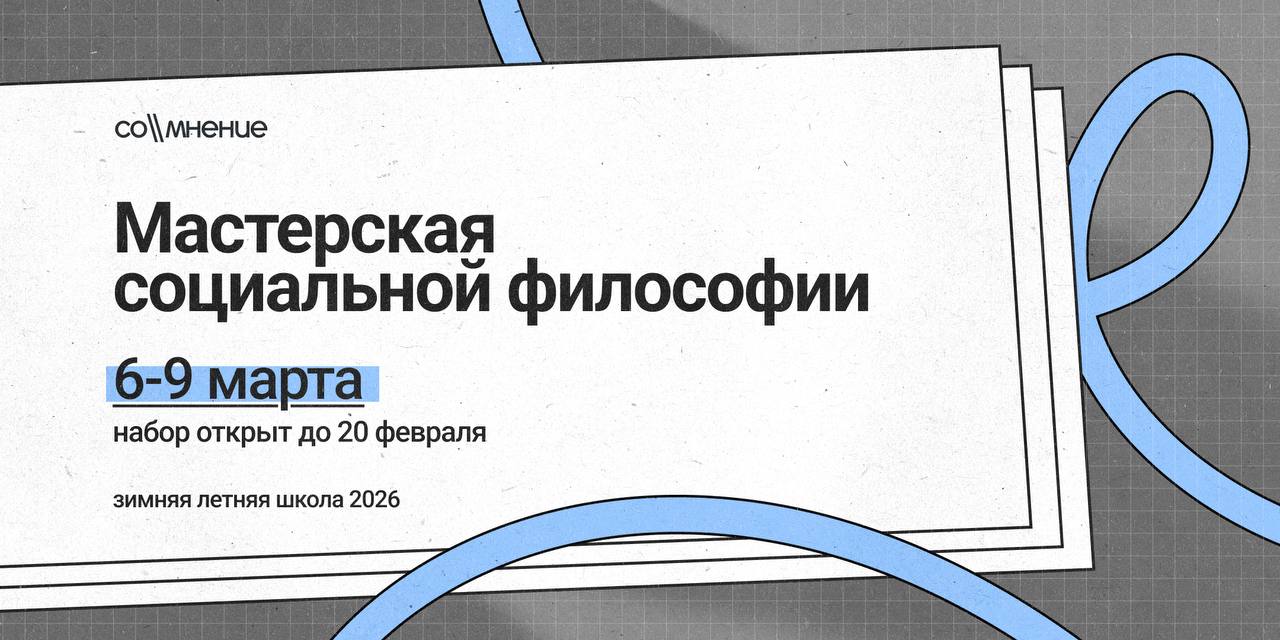

В рамках Зимней «Летней Школы» пройдет Мастерская Социальной Философии. Эта Мастерская станет академической площадкой для осмысления того, как устроено современное общество и какими средствами его можно изучать.

В этом году Мастерская сосредоточена на анализе социально-философских последствий 1968 года, его интеллектуальном наследии и отражении в гуманитарных и социальных науках.

В программу мастерской входят:

🌟аналитическая работа с текстами;

🌟разбор теорий и отдельных концептов и анализ того, как они структурируют реальность;

🌟знакомство с ключевыми авторами и работами о 1968‑м годе.

Участниками мастерской могут стать:

🌟Совершеннолетние студенты старших курсов и магистранты гуманитарных и социальных специальностей;

🌟Люди, готовые к интенсивной работе с теоретическими текстами, знакомые с социально-философским наследием 1968 года, способные аргументировать свою позицию и уважать разнообразие точек зрения.

Мастерская пройдет с 6 по 9 марта на территории учебно-спортивного комплекса «Менделеево».

Оргвзнос за участие в ЗЛШ — от 7.500 до 10.000. Лучшим кандидатам Мастерской будет представлена возможность покрыть расходы на проживание стипендией.

Приглашаем всех, кому интересно учиться нестандартно — через размышления, спор и практику.

🌟Прочитать подробнее и подать заявку (до 20 февраля)

Обсуждали мы тут с легендарным Сюткиным, чье влияние было решающим для продвижения наших теоретических интересов помимо Артемия Магуна. Я много раз рассказывал про то, что, еще учась на историка в НГУ, я прочитал довольно много текстов Георгия Дерлугьяна. Именно из них я вообще узнал, что есть такая наука, как социология. Но теория тогда точно не была в центре моего внимания. Любые ссылки на того же Бурдье я практически игнорировал.

Потом, уже готовясь к поступлению в ЕУСПб, я узнал про работы Михаила Соколова. Например, их совместная статья с Владимиром Волохонским «Политическая экономия российского вуза» вообще вынесла мне мозг. Собственно, из-за нее в итоге я окончательно решил поступать на социологию, а не на историю. (Я как-то потом рассказывал Владимиру, что именно эта статья в каком-то смысле полностью изменила мою жизнь – он не поверил!) Вот тут теория начала подтягиваться, но пока только как инструмент для изучения того, как распределяется власть в университете.

Уже в ЕУСПб переворотным стал курс по социальным движениям у Карин Клеман. Как-то раз я представлял на нем план эссе про студенческие протесты в Новосибирске и Санкт-Петербурге, про которые потом и написал магистерскую. Не помню, в чем был мой поинт, но Карин со своим неподражаемым французским акцентом заметила: «Андрей, это же очень бурдьевистский тезис!» У меня тогда была фаза очень скептического отношения к любой французской мысли, но на следующих парах мы с Карин разбирали некоторые тексты Бурдье, и я постепенно зафанател по самой теории социального поля.

А последним важнейшим влиянием стала моя будущая жена Мария, которая на момент нашего знакомства угорала по русскому формализму – особенно по Эйхенбауму и Тынянову, которые вообще и протоструктуралисты, и протосоциологи. Она мне пересказывала статьи формалистов, а ей я – статьи Бурдье про поле литературы, поле науки и т. д. Вот таким стопроцентным задротством были примерно все наши первые свидания и телефонные разговоры. Смешно, что с тех пор жена полностью сменила вектор и теперь пишет диссертацию по социально-политической истории Италии, а я до сих пор думаю про метафоры, приемы и язык. Короче, подытожим: за жесткой властью структур скрывается мягкая власть женщин.