Телеграм канал «Математика не для всех»

По рекламе: https://telega.in/c/mathematics_not_for_you и @andreybrylb

телеграм-каналов

рекламных размещений, по приросту подписчиков,

ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам

и креативы

а какие хуже, даже если их давно удалили

на канале, а какая зайдет на ура

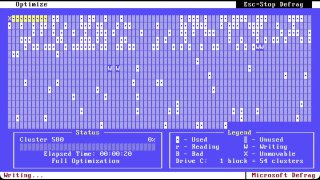

Ваш процессор может выполнять миллиарды операций в секунду… но всё останавливается, если ему не хватает данных.

⚡️Эта статья — захватывающий разбор того, как устроена память компьютера: от молниеносного кэша L1 до квантовых эффектов в SSD и механической ювелирности жёстких дисков.

Вы узнаете:

🔥 Почему 64 КБ кэша могут быть важнее гигабайтов оперативной памяти

⚙️ Как шесть транзисторов SRAM создают “вечную” петлю хранения бита

⚡️ Почему DRAM нужно обновлять каждые 64 миллисекунды

🧠 Как SSD используют квантовое туннелирование, чтобы сохранить фото вашей кошки

🌀 Почему головка HDD «летит» над поверхностью диска на высоте всего 15 нанометров

Если вы хотите глубже понимать, как работает современное железо — этот очень большой и подробный материал вас удивит.

Подписывайтесь на канал MAX (на всякий случай)

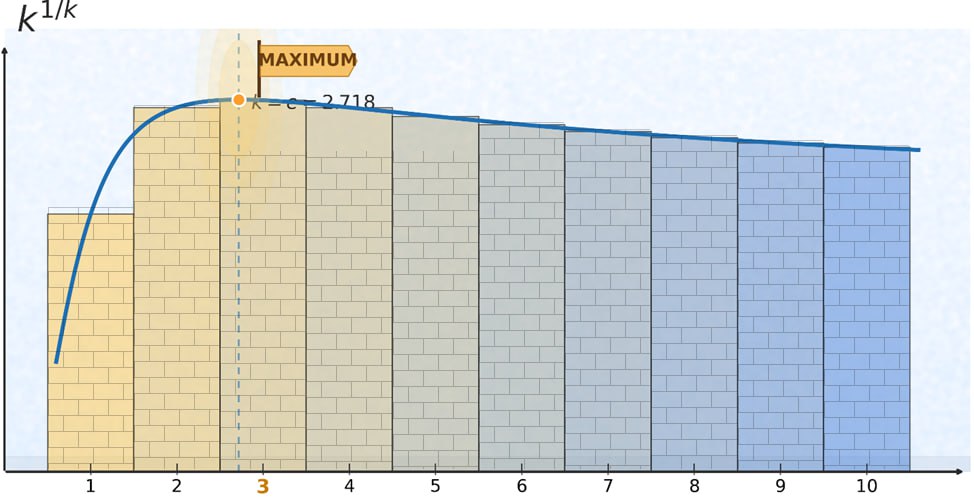

Мы сравнили двоичную и сбалансированную троичную системы и увидели, что троичная при том же числе «физических элементов» позволяет кодировать больше состояний. После этого почти неизбежно возникает вопрос: а можно ли пойти ещё дальше? Что будет, если разрешить каждому элементу не два и не три, а k различных состояний?

Рассмотрим простую абстрактную модель. Пусть у нас есть n одинаковых элементов, каждый из которых может находиться в k устойчивых состояниях. Тогда общее число возможных конфигураций равно kⁿ. Ровно столько различных состояний или чисел такая система способна различать.

Но здесь важно учитывать не только количество состояний, но и цену, которую мы за них платим. Чем больше различных значений должен надёжно различать один элемент, тем сложнее физически реализовать и стабилизировать такую систему. Поэтому естественно смотреть не на kⁿ само по себе, а на то, насколько быстро растёт число состояний в пересчёте на один элемент. Эта величина равна k¹ᐟᵏ.

И вот здесь появляется неожиданно красивый факт. Если рассмотреть функцию f(k) = k¹ᐟᵏ для вещественных k > 0, то она достигает максимума при k = e ≈ 2,718 — основании натурального логарифма. Это можно проверить обычным дифференцированием.

Среди целых значений k максимум величины k¹ᐟᵏ достигается при k = 3. То есть система, в которой каждый элемент имеет три состояния, оказывается информационно оптимальной.

Именно поэтому в задачах с гирями переход от двух состояний к трём даёт столь сильный эффект. В двоичной модели каждая гиря даёт 2 состояния, и n гирь покрывают 2ⁿ значений. В сбалансированной троичной каждая гиря даёт 3 состояния, и n гирь покрывают 3ⁿ значений. Этот выигрыш связан не просто с заменой числа 2 на 3, а с тем, что именно 3 — оптимальное целое основание.

При дальнейшем увеличении k число состояний одного элемента продолжает расти, но относительный выигрыш уменьшается. Система становится всё более сложной, а дополнительная информационная отдача — всё менее заметной.

С этой точки зрения выбор основания системы счисления — это всегда баланс между плотностью кодирования и физической реализуемостью. Двоичная система оказалась удобнее для массовой техники, потому что её проще реализовать и стабилизировать. Троичная — привлекательнее с информационной точки зрения, но более требовательна к физической реализации. Различие между ними — не в «правильности», а в том, какой компромисс выбран.

По сути это склад численных физических симуляций “на все случаи жизни”: около 15 ТБ, 16 разных наборов. Там есть и стандартные модели вроде гидродинамики/турбулентности и более специфические : биосистемы, акустическое рассеяние, магнито-гидродинамика, внегалактические среды, симуляции сверхновых — всё, где динамика сложная и модели обычно страдают от недостатка реальных цифр.

Сейчас ML всё чаще используют как замену тяжёлым симуляторам (surrogate modeling): быстро предсказывать поведение системы там, где прямой расчёт дорогой. Проблема была в том, что публичные данные обычно либо маленькие, либо разрозненные, либо в разных форматах. Здесь, судя по описанию, сделали один общий “контейнер”: много данных, единый подход, реальные сложные процессы. Удобно и для обучения, и для честных бенчмарков.

Как это трогать руками:

есть Python/PyTorch API (чтобы нормально цеплять в dataloader и тренировать без плясок);

можно брать через Hugging Face;

есть HDF5, если хочется просто и надолго.

Лицензия — BSD-3-Clause, то есть можно использовать в исследованиях без лишней бюрократии.

Репозиторий: github.com/PolymathicAI/the_well

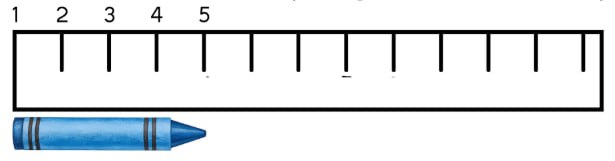

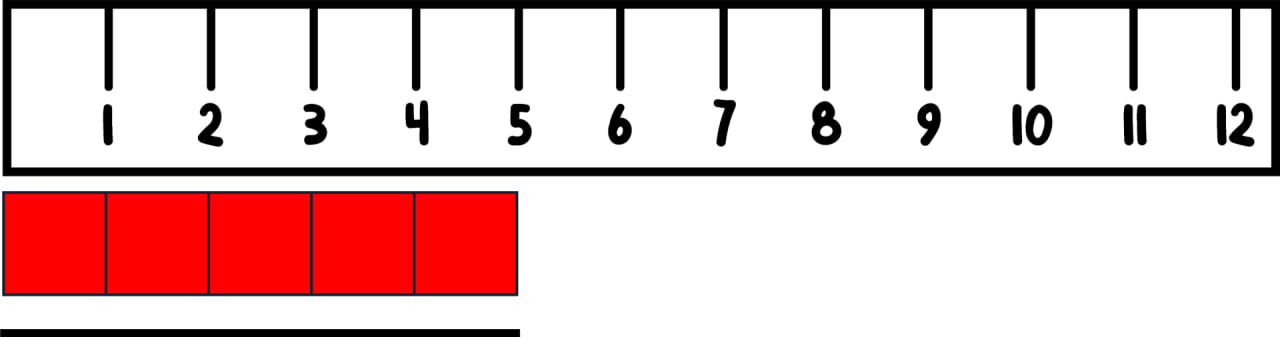

Важно, чтобы у детей было много практики в измерении с помощью нестандартных единиц измерения, чтобы избежать ошибки при подсчёте делений. Когда они измеряют, например, с помощью скрепок, на них нет делений, поэтому они понимают, что единица измерения — это длина скрепки. Длина этого карандаша — 3 скрепки.

Цветные плитки — это хороший способ перейти от нестандартных единиц измерения к линейке, потому что дети могут использовать как цветные плитки, так и линейку для измерения длины предметов. Измерения должны совпадать!

«Мой компьютер» — это не про железо. Это про форму мира, в которой у тебя есть место, где живут твои файлы, твои программы, твоя память. Компьютер был продолжением комнаты: шумный, капризный, но свой. Он мог быть слабым, но он был суверенным: выключил — и всё прекратилось. Никаких «сессий», «подписок», «аккаунтов для доступа к доступу».

Потом приходит нейтральное «Этот компьютер». Уже не «мой», но ещё рядом. Вроде бы мелочь: грамматика вместо собственности. Но это типичный симптом эпохи, где владение заменяется пользованием. Не «мой дом», а «жильё по подписке». Не «мой диск», а «место в хранилище». Не «мой инструмент», а «сервис».

А следующий шаг логично назвать «Их компьютер».

Потому что «облако» — это красивое слово для очень простого факта: вычисление уходит туда, где оно принадлежит не тебе. Твои тексты, черновики, таблицы, заметки, даже твои привычки работы — оказываются внутри чужой инфраструктуры. Ты можешь писать «у себя», но физически это происходит «у них». И разница здесь не в романтике, а в политике.

Когда вычисление становится чужим, меняется не только удобство. Меняется сама логика действий.

Инструмент превращается в аренду. Вещь стареет и ломается — но она твоя. Сервис не ломается окончательно — он просто перестаёт быть доступным именно тебе: тариф, блокировка, «нарушение правил», исчезновение продукта, смена региона, санкции, обновление условий.

Свобода превращается в разрешение. Ты не «делаешь», ты «получаешь доступ к возможности сделать». А доступ — это всегда чья-то милость, чья-то политика, чья-то кнопка.

Память превращается в заложника. Мы уже живём в мире, где потерять пароль иногда страшнее, чем потерять ноутбук. Потому что ноутбук можно заменить, а идентичность в системе — нет. И тут странный переворот: не ты хранишь свои данные, а данные хранят тебя.

Ошибки становятся невидимыми. Локальная машина шумит, греется, тормозит — ты видишь причину. Облако «просто не работает». Почему? Где? Кто виноват? Туман как идеальная форма власти: не объяснять, а отключать.

Удобство становится методом дисциплины. «Синхронизация» — это комфорт, но и привычка к зависимости. Чем меньше трения, тем труднее уйти.

И вот тут появляется твоя мысль про рост цен на комплектующие: она звучит как экономическая, но на самом деле это экзистенциальная тема. Если личная вычислительная мощность становится роскошью, то автономия становится роскошью тоже. У кого будет «свой компьютер»? У тех, у кого есть деньги на железо, электричество, частный сервер, автономные инструменты. Остальные будут работать «в облаке» — то есть в чужом пространстве, где правила меняются без тебя.