Телеграм канал «Лу Рамишвили | поэзия»

поэзия • проза • музыка • сказки шёпотом

и никогда не ищи опору в углях

которые догорают

потому, что опора внутри тебя

дорогая

Связь: @bleskglass

телеграм-каналов

рекламных размещений, по приросту подписчиков,

ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам

и креативы

а какие хуже, даже если их давно удалили

на канале, а какая зайдет на ура

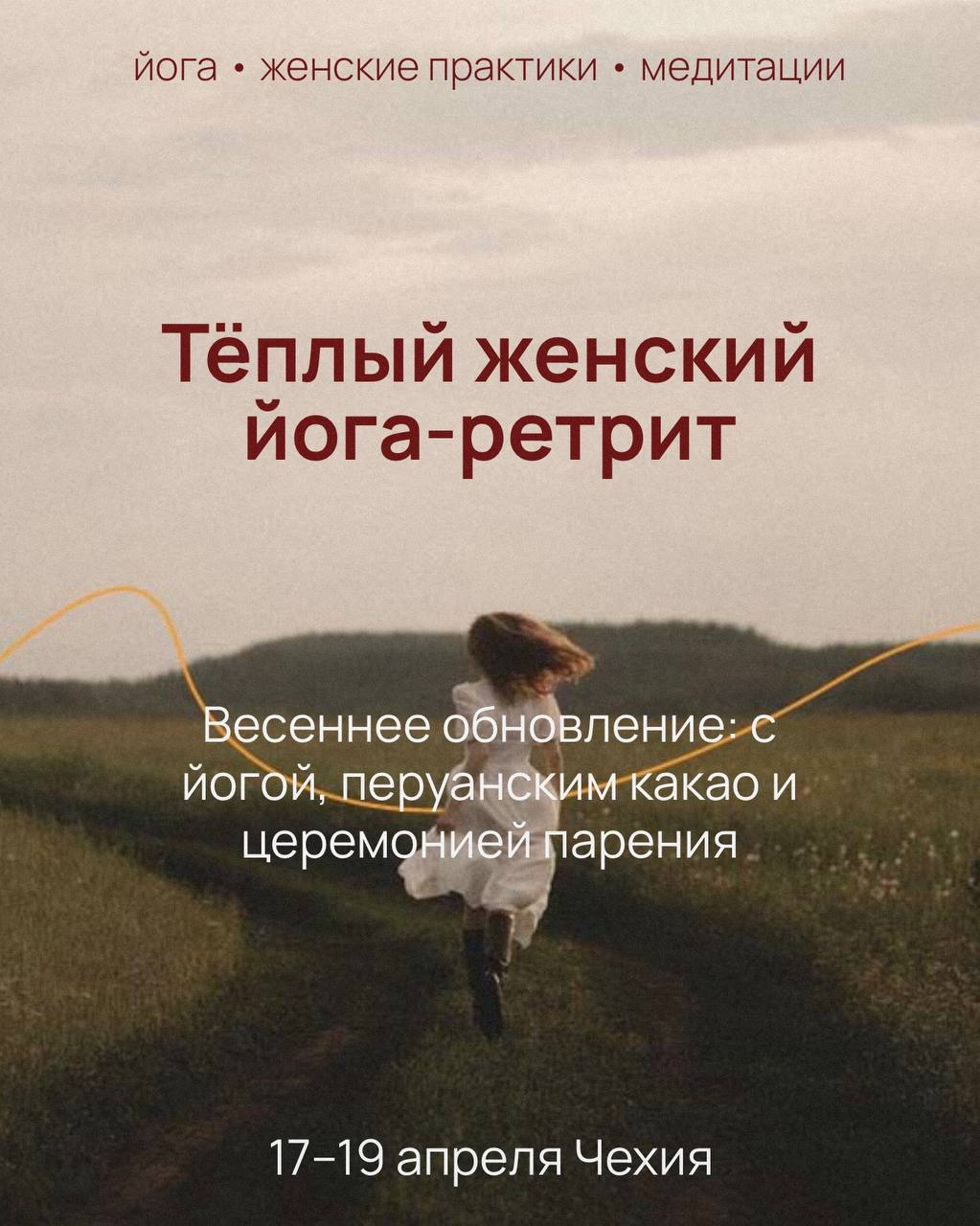

Мы едем в путешествие. В красивый дом на Юге Чехии между Прагой и Веной.

17 — 19 апреля

Что в программе:

• женская йога

• авторские медитации

• практика гвоздестояния

• какао церемония с перуанским какао

• творческая мастерская

• практики на раскрытие женственности

• сауна и церемония индивидуального парения для каждой участницы

• вкусная еда

Все подробности тут:

https://bleskglass.com/warmretrats

февраль чернеет

вдохнуть поглубже

помыть посуду

сходить за хлебом

но я не ною

кому-то хуже

смотрю направо

смотрю налево

держусь за воздух

двумя руками

внутри привычного

нарратива

а смерть тихонечко

проникает

из сводки фактов

необратимых

в мой микрокосмос

из тьмы риторик

сходить в кино

и на расстановки

бежать сквозь память

из коридора

от класса химии

до столовки

быстрее ветра

раскаты грома

тетрадь в линейку

инициалы

узоры слипшихся

макарон и

российский воздух

провинциальный

февраль колючий

без всяких грамот

не вскрыться к маю

дожить до лета

красивый мальчик

глядит с экрана

спокойно, ровно

инопланетно

красивый мальчик

сошел с орбиты…

вчера мы пляшем

в подвальном клубе

сегодня вздрагиваю

обидно:

зачем ты умер?

зачем ты умер?

соленый привкус

медовых яблок

глухих окраин

на память снимок

и что-то снова

в груди обмякло

любовью — в целом

необъяснимой.

25 февраля 2026 год

Прага

Памяти Николая Комягина

пока мы зарывались там в бегах крысиных

наш город сыпался из рук — такой красивый

летели блестки, этажи, ключи, монетки

пока мы ехали домой по жёлтой ветке

летели щепки, лоскутки, опилки, бревна

пока скользили по шесту — в микрорайоны

в глухое торжество квартир, десертных вилок

а жизнь летела как бы вдоль, неуловима

а жизнь летела мимо нас, витрин, сервизов

пока мы разбирались в ней, как в механизме

в моей упрямой голове не будет рая

но что-то тлеет тут в груди и замирает

вот так слетает шелуха моих ужимок

и жизнь живёт себя сама — непостижима

пока я крашу ноготки и брею ноги

пока я строю свой каркас идеологий

со мною шепчется рассвет: возьмёшь в ладони?

пахучесть трав, и дикий мак, и жёлтый донник

и тот плевок, окурок, лай, бриз побережий

и переход, и светофор, и азулежу

и теплый стан, и снегопад, я в шапке лисьей

и бог смотрел на это всё

и веселился

ещё закат на сто парсек, звенящий космос

на мятой пачке сигарет — наклеен косо

здесь мягкий контур, тихий свет

в трёх ипостасях

взгляни мне в рыжие глаза —

и в них останься.

18 февраля 2026 год

Лиссабон