Телеграм канал «Лаборатория онлайн-обучения»

Автор @osipov_education

Сайт автора osipov-education.ru

По рекламе @darya_egrv

Чат @osipov_education_lab

РКН: https://www.gosuslugi.ru/snet/675c274f2d90d3244c9fffcb

телеграм-каналов

рекламных размещений, по приросту подписчиков,

ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам

и креативы

а какие хуже, даже если их давно удалили

на канале, а какая зайдет на ура

Недавно ко мне обратилась коллега, которую в прошлом году периодически консультировал. Сейчас она погрузилась в новый проект — будет создавать коммерческий образовательный продукт с нуля.

Её запрос звучит примерно таким образом:

«Мог бы ты помочь не просто решением конкретных задач, а рассказать о логике, по которой ты эти решения принимаешь?»

Например, мы разбирали кейс: как сформулировать требования к эксперту на старте и по каким критериям потом оценивать его эффективность работы.

И тут интересно, как смещается фокус.

Раньше у меня в консалтинге было так: «Дай готовую инструкцию, шаги, алгоритмы и т.д.».

Сейчас всё чаще звучит: «Я хочу понять, откуда складывается твоя аргументация. Какими методологическими шагами ты идёшь, чтобы задача стала эффективной? Покажи не что, а как».

И для меня, как образовательного методолога, это самый интересный формат работы — когда можно не просто «дать рыбу», а вместе разобраться, как устроена удочка, течении и что вообще в этой реке водится.

Коллеги, а как часто вы сталкиваетесь с запросом «научи думать» вместо «скажи, что делать»❓

Главный вызов онлайн-обучения — борьба за фокус внимания слушателя. Чтобы участник не «выпадал» из процесса, переключаясь на мессенджеры, его нужно превратить из зрителя в активного участника.

Решить эту проблему помогает интерактив.

25 февраля в 14:00 (МСК) на бесплатном вебинаре эксперты МТС Линк разберут как оживить онлайн-занятия и повысить их результативность.

Мероприятие будет полезно методистам, тренерам, руководителям образовательных проектов и всем, кто создаёт и проводит обучение.

На встрече эксперты рассмотрят👇🏼

• Как превратить скучный урок в диалог, игру или соревнование.

• Практические инструменты для удержания внимания и закрепления материала.

• Масштабный кейс Банка России по обучению финансовой грамотности тысяч студентов и школьников по всей стране.

Спикеры:

Эльвина Шарафутдинова — руководитель продуктового маркетинга БЮ «Обучение», МТС Линк.

Евгений Ленский — руководитель БЮ «Обучение», МТС Линк.

Регистрируйтесь 👉🏼 по ссылке

Снова делаем на ней образовательные лонгриды.

Для нового курса «Задача.Опыт.Результат» мы также использовали платформу.

Причём вижу как она нравится обучающимся, встраивается в их образовательный опыт 🙌🏼

Ну а нам, как разработчикам, приятно, что:

а) техподдержка открыта для обратной связи и обсуждений трудностей;

б) доступны разные опции компоновки контента, начиная от цитат и заканчивая ссылками на термины и конструкторами схем;

в) понятен и прозрачен процесс добавления новых обучающихся и назначения для них обучения.

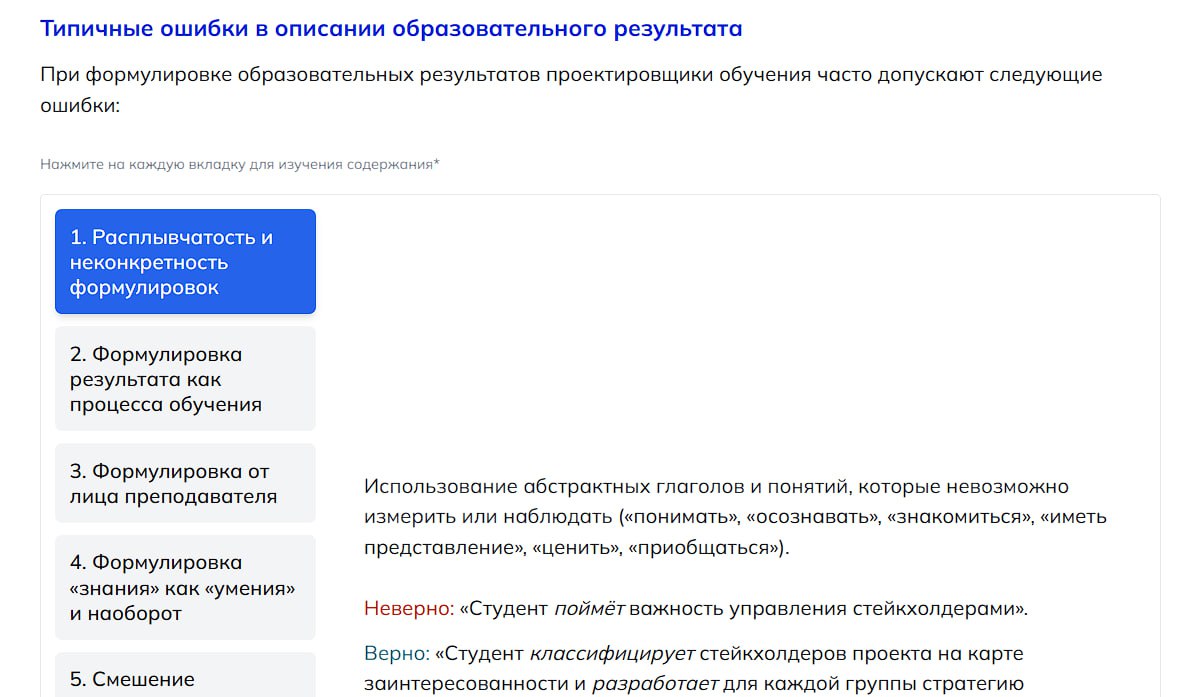

Недавно я запустил курс по моделям проектирования учебных программ, и в одном из модулей затронул вопрос о подходах к формулировке образовательных результатов.

Это навело меня на интересное размышление о ролях методиста и преподавателя.

Если взять таксономию Блума, возникает вопрос: кому она в действительности нужна — преподавателю или методисту (педагогическому дизайнеру)? В ходе размышлений я пришел к выводу, что она больше необходима именно преподавателю.

Проиллюстрирую это через различия в их ролях.

1️⃣ Методист формулирует образовательные результаты всего курса, работая с экспертом. Преподаватель (иногда выступая и как эксперт) фокусируется на результатах конкретных занятий, где методист играет вспомогательную роль.

2️⃣ Методист — стратег. Он планирует образовательные результаты и то, как они будут развиваться от модуля к модулю на протяжение всего курса. Преподаватель — тактик, который детализирует и реализует эти результаты в рамках своего занятия или модуля, не обязательно участвуя в проектировании всего курса.

3️⃣ Для методиста артефактом для постановки образовательного результата является учебная программа, где прописываются результаты верхнего уровня. Для преподавателя — план занятия, где эти результаты детализируются, проверяются на реализуемость и могут даже стать основанием для корректировки программы.

💭 Таким образом, в учебной программе методист чаще оперирует общими категориями (знает, умеет, владеет) или компетенциями. А преподаватель на уровне плана занятия как раз и использует таксономию Блума, чтобы операционализировать эти цели — раскладывать их на конкретные, измеримые учебные действия от «запомнить» до «создать».

Получается, что глубокая, детальная работа с таксономией Блума — это скорее экспертная зона преподавателя. Задача методиста — помочь сформулировать образовательный результат в общей рамке курса. А тонкую настройку под конкретное занятие эффективнее проводит тот, кто будет его реализовывать.

Коллеги, а вы что думаете по данному выводу?

Команда СКОЛКА приглашает стать частью профессионального сообщества и 21 февраля присоединиться к Дню открытых дверей, который проведут эксперты школы.

Событие ориентировано на широкое профессиональное сообщество — педагогов, методистов, психологов и тьюторов, стремящихся внедрять инновационные решения и готовых к профессиональному росту.

Работа в школе «СКОЛКЕ» — это:

• команда единомышленников, создающих инновационные решения в сфере образования;

• погружение в мир высокотехнологичных индустрий и современного бизнеса;

• непрерывное обучение и профессиональный рост;

• развитие сильного экспертного сообщества.

В рамках Дня открытых дверей участники познакомятся с уникальной инфраструктурой школы и её индустриально-ориентированной образовательной моделью, смогут пообщаться с экспертами и задать интересующие вопросы.

Также гости узнают подробности о конкурсном отборе — уникальной возможности получить грантовое обучение по программам сертифицированного провайдера дополнительного профессионального образования «СКОЛКА ЭКСПЕРТ».

📅 Дата и время: 21 февраля 11:00 — 15:00 (МСК)

🔗 Регистрация на мероприятие

🔗 Подробнее о программах

Спасибо всем, кто оказался в нём со мной!

Спасибо всем, кто оказался в нём со мной!