Телеграм канал «Капитан Фалькас: заметки китайского преподавателя»

телеграм-каналов

рекламных размещений, по приросту подписчиков,

ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам

и креативы

а какие хуже, даже если их давно удалили

на канале, а какая зайдет на ура

https://discours.io/expo/literature/essay/esperanto-military

Вы публицист и ваше сердце жжёт провокативная колонка, которую негде опубликовать? Жизненный опыт кажется столь странным и важным, что им необходимо поделиться?

Вы — исследователь (институциональный или независимый) и хотите, чтобы сообщество узнало о ваших идеях?

Значит, вы нужны «Дискурсу»! Антропологические записи и философские эссе, абсурдные травелоги и изощрённые мистификации, смелые исследования по самым причудливым темам, ну и конечно, дичайшее гонзо — всему этому найдётся место на наших страницах.

Находите в описаниях себя? Хотите предложить что-то принципиально иное? В любом случае «Дискурс» вас ждёт.

Читайте материал о «хороших текстах» от редакторки Лии и вдохновляйтесь. А затем, пишите свои идеи на zabriskie@discours.io. Мы рады самым разнообразным предложениям!

🔗 discours.io/articles/culture/open_call (зеркало)

Поддержать • Прислать материал • Написать редакции

В Музее современного искусства (MAIIAM) в Чиангмае проходит обзорная выставка художницы и писательницы Араи Расджармреарнсук, любительницы собак (она живет с 17 питомцами) и цветов.

Арая говорит, что букет цветов может сопровождать праздник, дружбу, ухаживание или просто радостный момент. Однако те же цветы в венке символизируют трагедию, похороны и скорбную утрату. Дарение цветов выражает привязанность и влечение, сочувствие и печаль — или сложное сочетание этих чувств. Цветы — прекрасная компания для влюбленных и мечтателей, но также и привычные спутники больных, умирающих и скорбящих.

Кровать может быть местом отдыха, романтики и сладких грез. Но она же — место болезни, страданий и смерти. Работы Араи предполагают, что эти счастливые и несчастливые состояния могут быть не так уж и разделены. Аналогичным образом она ставит под сомнение различия между людьми и животными, а также между тем, что она называет «поэзией» и «осознанием».

Слова создают стихи, усиливающие наши эмоции. Однако слова также описывают произведения искусства и запечатлевают моменты, порой ограничивая и принижая их сложность. Арая сопротивляется тому, что она называет «жестким определением, призванным уменьшить изысканность произведения». Она использует текст как образ, в то время как её работы подчеркивают неописуемый характер многих наших переживаний.

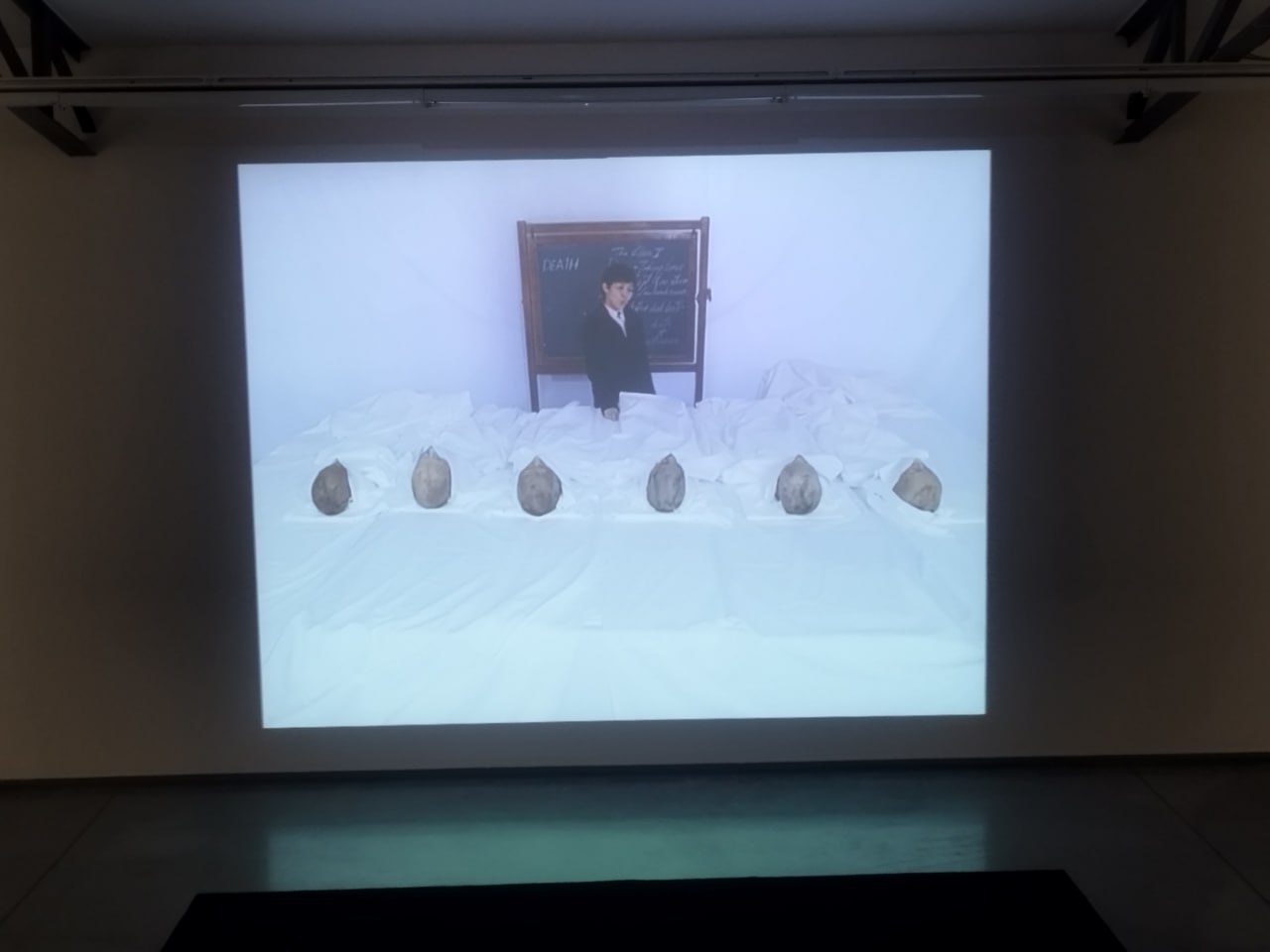

Центральный объект на выставке — «Дворец для собак» (фото 1 и 2). Внутри этой инсталляции-замка можно увидеть две другие работы. Первая — трехканальное видео «Пение для женского трупа», на котором запечатлен умерший человек (фото 3). Вторая — скульптура, изображающая стареющую собаку (фото 4).

Многие произведения посвящены смерти: например, видео, где художница разговаривает с трупами (фото 5), или принт «Портрет самоубийцы» (фото 6). В инсталляции «Потеряла ли девочка память?» (фото 7) кровать перевернута, словно в момент бурного хаоса. Она окружена сухими кукурузными початками — простым материалом из деревенского детства художницы. Арая вспоминает, как ребенком чистила кукурузу, чтобы насладиться её вкусом, и как из этих же сухих початков делали искусственные цветы для похорон. «Какие воспоминания о женщине могут хранить эти выброшенные початки?» — задается она вопросом. Эта ранняя инсталляция косвенно обращается к её первому опыту потери: «Моя мать умерла, когда мне было три года. С трех до шести лет я участвовала во многих похоронах. Слишком много для такой юной девочки».

Другая важнейшая работа — «Ужин с раком». Арая так описывала её: «В конце концов, время летит так быстро. Возможно, потому, что больше нет необходимости бороться за красоту юности и рост силы. А потом однажды жизнь тонет в чаше болезни, окутанная гнетущим запахом гнилой крови».

Хотя эта инсталляция широко воспроизводилась в печати, её не выставляли более тридцати лет. Она была создана, когда отец Араи проходил инвазивное лечение от болезни, которая в итоге привела к его смерти. Каждые выходные художница ездила из Чиангмая в Бангкок, чтобы навестить его. Она вспоминает, как ела у его постели в больнице «под монотонный гул отсасывающих трубок и аппаратов искусственного дыхания». Хирургическое оборудование, использованное в инсталляции (в основном внутривенные трубки), было бережно собрано художницей из больницы в то время. Она называет их «фрагментами тех моментов» — физическими свидетельствами болезни и ухода близкого человека.

Рассуждая о литературе, Арая отмечает, что писательство начинается тогда, когда автор осознает, что «прожил свою жизнь в одиночестве, без кого-либо, с кем мог бы по-настоящему поговорить». Это позволяет понять её письмо как уединенную практику, способную, однако, стать диалогом. Арая пишет о «безмолвном диалоге» между искусством и зрителем. В то же время своим визуальным творчеством Арая напоминает нам, что тексты — это изображения, а изображения — это тексты, слова — это каракули, смысл может быть и бессмыслицей, а художник может быть и писателем.

Заглянул в храм Ват Мае Кает Ной на окраине Чиангмая. На первый взгляд он выглядит как любой другой тайский храм. Однако, если вы пройдете через арку слева, ведущую в сад, затененный высокими деревьями, то мгновенно поймете, что находитесь в аду — точнее, в «саду ада», где скульптуры изображают муки грешников.

В первой сцене перед нами предстают истощенные мужчина и женщина (фото 1 и 2), каждый с бутылкой в руке и еще несколькими у ног. Чрезмерное употребление алкоголя является одной из наших самых больших слабостей, но одного взгляда на этих пьяниц должно быть достаточно, чтобы побудить посетителей воздержаться от выпивки хотя бы до конца дня, если не навсегда.

С этого момента каждая последующая сцена кажется чудовищнее предыдущей. Далее следует предупреждение об абортах, где выброшенные плоды и женщина, наносящая удар ножом младенцу, выглядят так, будто взяты прямо из фильма ужасов (фото 3).

Пройдя несколько шагов вглубь сада ада, вы услышите, как воздух наполняется звуками. Посетитель, только что опустивший 10 бат в механизм, в испуге отскакивает назад, когда тяжелый станок начинает скрежетать, и вращающийся вал дробит пальцы и кисти рук статуям людей, пойманных на краже, а из уст несчастных доносятся крики боли (фото 4).

Одна из сцен адресована школьникам. В первом ряду сидят воспитанные, уважительные ученики, за ними — хулиганы и задиры, а в самом конце — наглядное изображение того, что происходит с плохо ведущими себя детьми: их насаживают на гигантские рыболовные крючки (фото 5).

Одна из гротескных статуй рядом изображает человека с головой волка, едущего на мотоцикле по нескольким людям с выпотрошенными внутренностями — по-видимому, это предупреждение об опасностях продажи или покупки «яба», метамфетамина, который в наши дни широко распространен среди тайской молодежи (фото 6).

Многие сцены носят сексуальный характер: например, сцена, где мужчине рассекают пенис вдоль топором (фото 7), сцена, где женщине между ног засовывают шест (фото 8), сцена, где жена казнит мужа-изменщика, предающегося однополой страсти (фото 9), или сцена, где мужчина нежится в обществе пяти девушек, не зная, что скоро его ждет мучительный конец (фото 10). Это возмездие, которого, согласно местным верованиям, должны ожидать прелюбодеи и нимфоманы, изменяющие своим партнерам.

Некоторые композиции несут в себе политические и социальные комментарии. Например, изображение толстого бизнесмена, несущего мешок с деньгами и едущего верхом на истощенном тайском фермере. Или лозунг «Мы можем измениться», сопровождающий фигуры двух мужчин в красной и желтой рубашках — врагов в недавних политических протестах, — которые примирились и идут рука об руку. Поражает и фигура коррумпированного судьи: за ложные приговоры из его рта вырывают неестественно длинный язык (фото 7).

Впрочем, покидая это место, невольно ловишь себя на мысли, что реальные человеческие пороки порой выглядят куда страшнее любого бетонного воплощения преисподней. Подобные сады издавна служили своего рода «комиксами для народа»: в те времена, когда далеко не все были грамотными, это был самый эффективный и доходчивый способ донести религиозные догмы до каждого прихожанина через визуальный шок.

(Из книги «Между ветрами и облаками»)

Создание миньцзу является важной частью государственного строительства в современном Китае, переходом от «традиционной империи» к «современному национальному государству». В этот переходный период имперское наследие в значительной степени сформировало современную политику, институты и практики. Система миньцзу в Китае символизировала глубокое проникновение центральной власти в этнические и приграничные районы. На бумаге все миньцзу равны, и многие этнические меньшинства имеют доступ к ресурсам на национальной арене, где доминируют ханьцы. В действительности же, поскольку проникновение государства достигло этнических меньшинств и районов в беспрецедентной степени благодаря долгосрочному управлению имперского Китая, была введена новая иерархическая система, которая, как ни удивительно, была принята большинством этнических меньшинств. Таким образом, этнические группы в провинции Юньнань были преобразованы и включены из «варваров» — через имперских подданных — в члены китайской национальной семьи, но не без последствий.

Длительное включение провинции Юньнань в состав Китая не только сформировало местную и субкитайскую идентичность, но и заставило центральное правительство изменить свое отношение к коренным жителям, превратив их из чужаков в своих, либо как подданных империи, либо как младших членов большой китайской семьи. Короче говоря, вклад Юньнани в Китай гораздо шире, чем просто материальные ресурсы. Ключевой вклад Юньнани в Китай заключается в ее роли в формировании и развитии китайского народа и китайского государства как многоэтнической страны. Длительный процесс создания Юньнани сопровождал долгий процесс формирования Китая в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

Часть 2

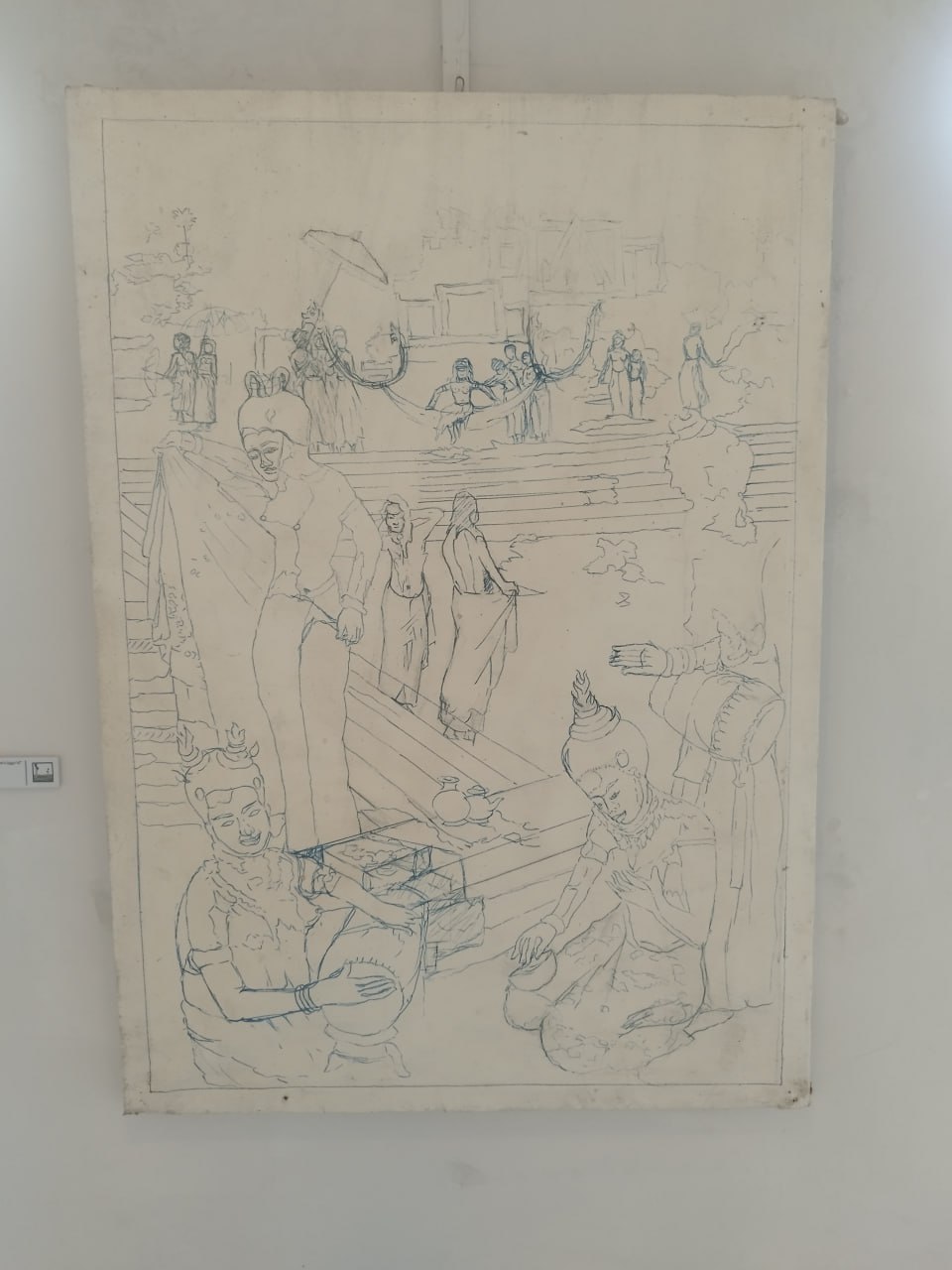

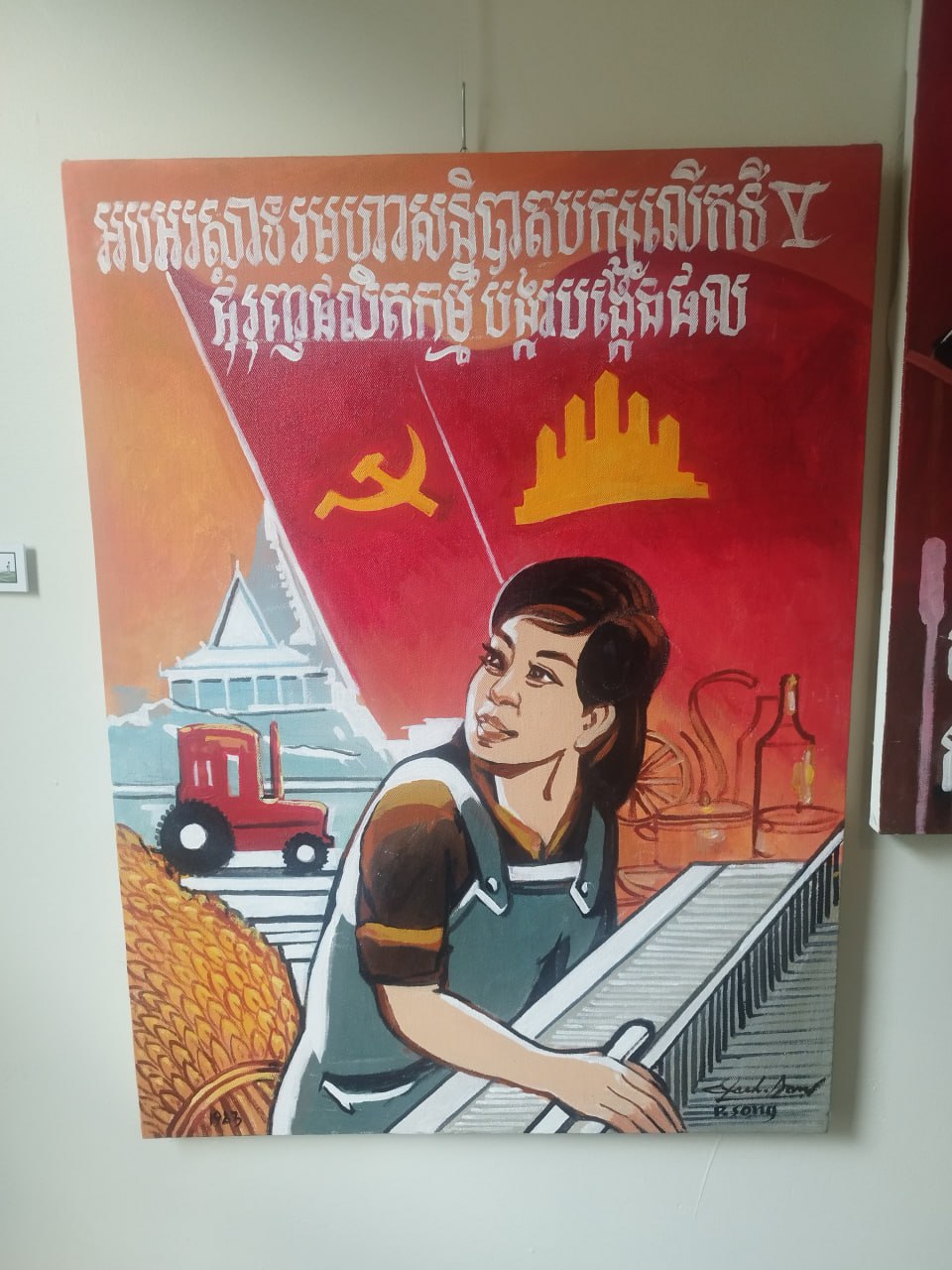

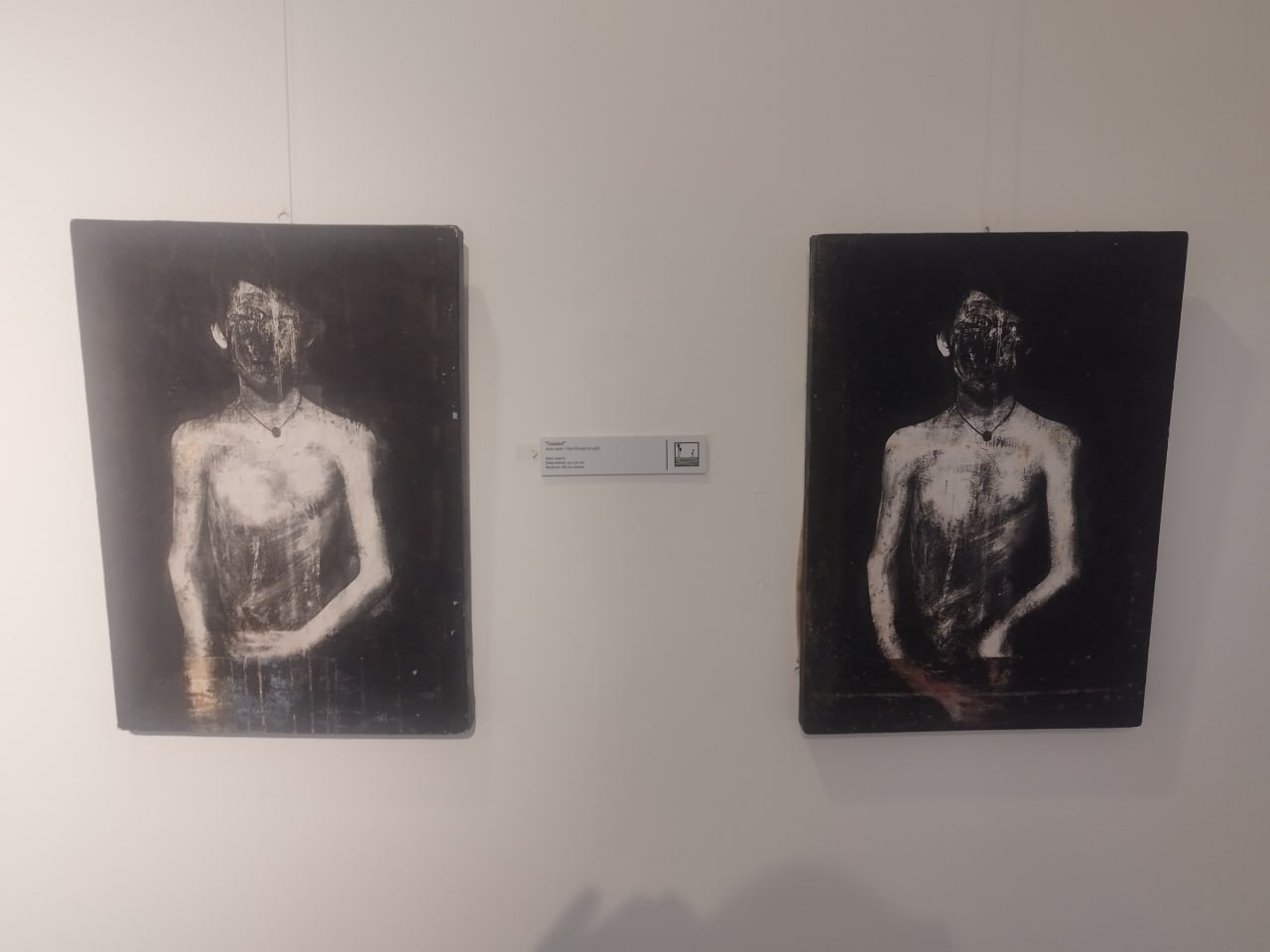

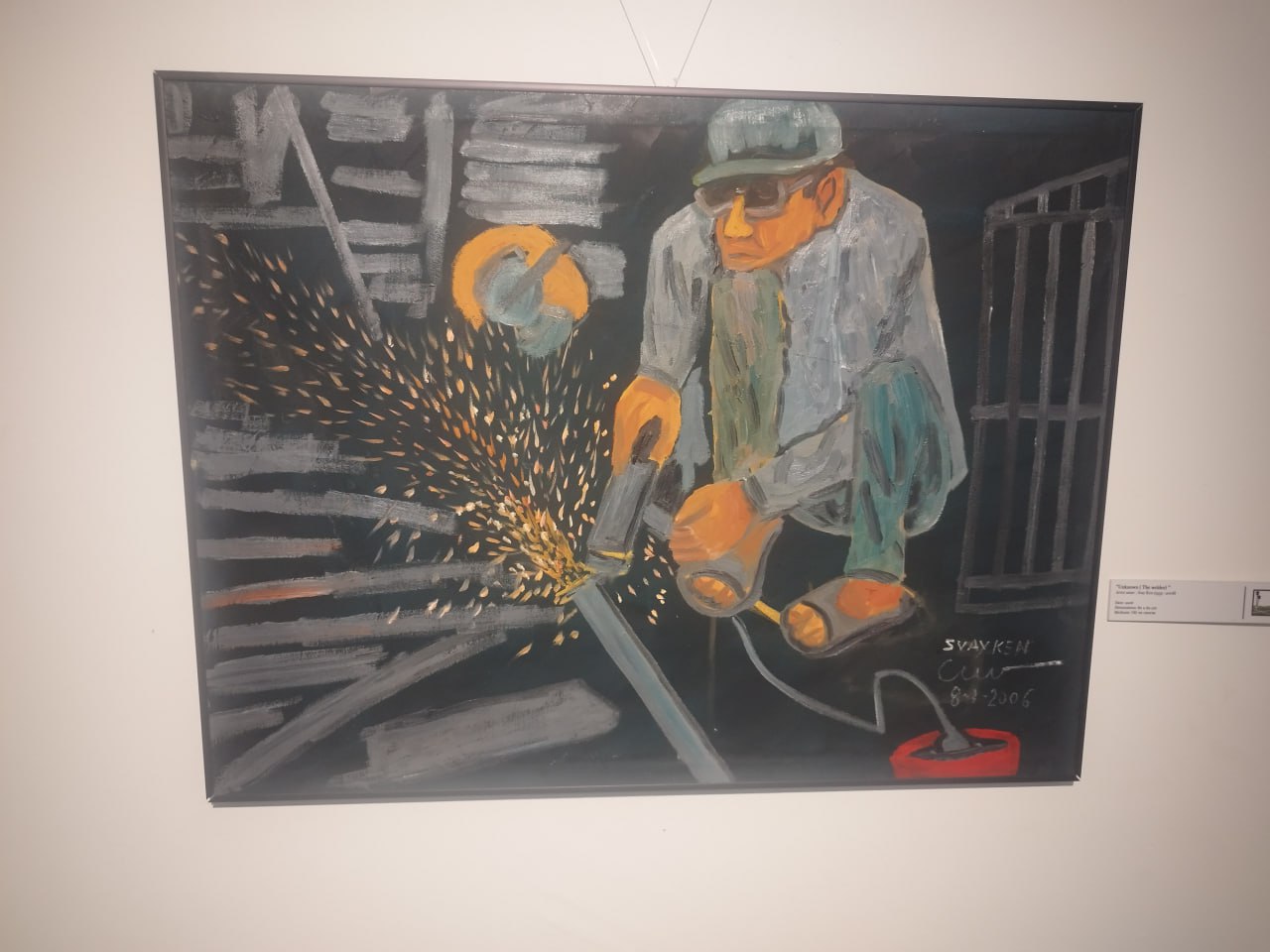

В музее также показаны работы архитектора и художника Ди Проенга (фото 1, 2, 3), создававшего детальные модели камбоджийских храмов, и художника-пропагандиста Печ Сонга (фото 4, 5, 6), ухитрявшегося успешно работать при любом режиме — королевском, красных кхмеров или Хун Сена. Кроме того, можно увидеть работы камбоджийско-американского художника Чат Пирсата (фото 7, 8), картины Свай Кена (фото 9), воспевавшего сельскую жизнь и простых людей, и произведения одного из первых представителей контемпорари-арта — Венн Савата (фото 10).

До эпохи красных кхмеров новое поколение камбоджийских художников начало переход от традиционного искусства к современному. Хотя многие из этих мастеров погибли во время гражданской войны, некоторые выжили — скрываясь, живя в изгнании или создавая пропагандистские плакаты для режима. Уничтожение камбоджийских модернистов привело к их почти полному исчезновению из истории, несмотря на международное признание их таланта. Эта утрата на десятилетия закрыла для следующих поколений путь к пониманию современного камбоджийского искусства. Музей SAR заявляет, что стремится восполнить возникший пробел и, кажется, вполне справляется со своей задачей.

Часть 1

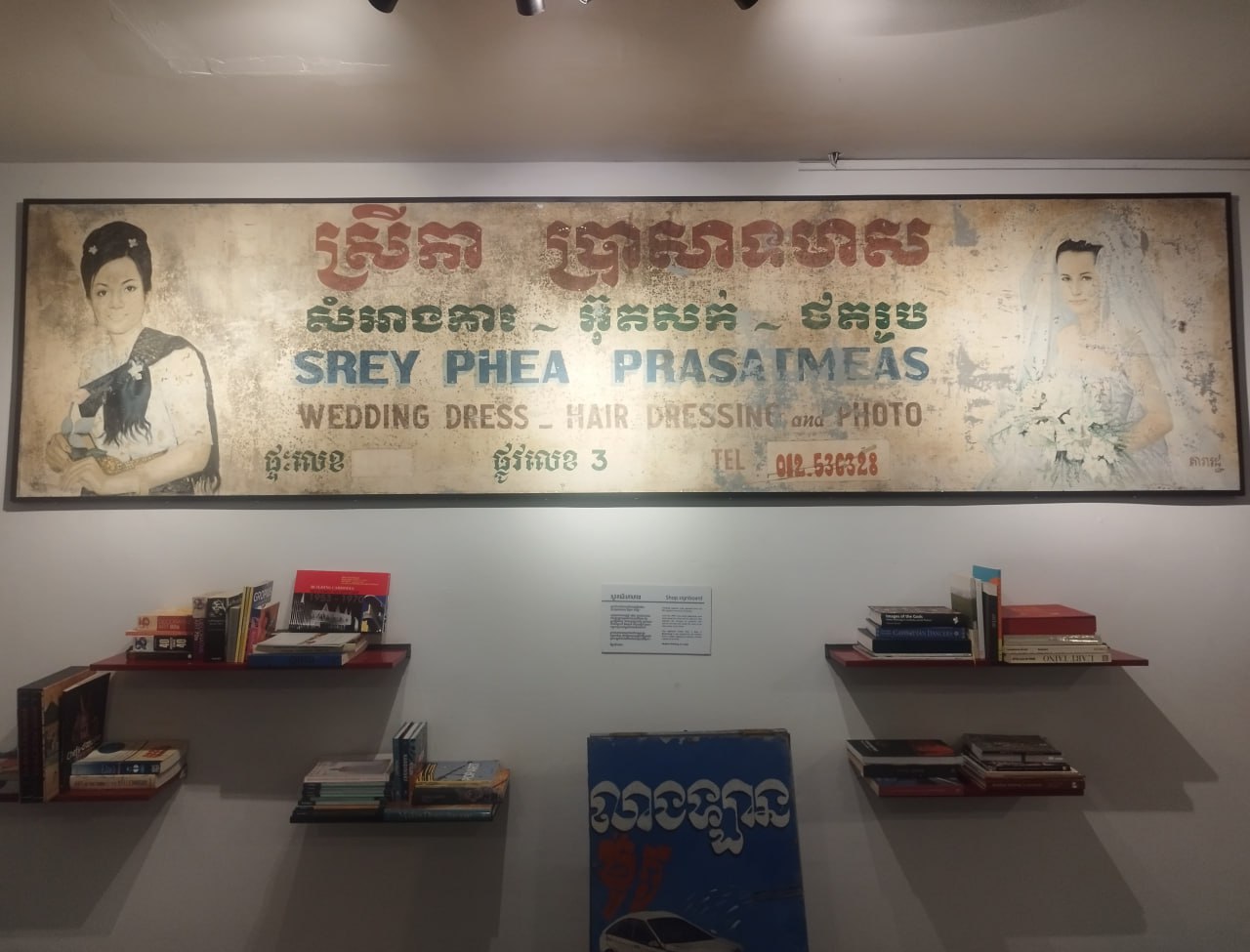

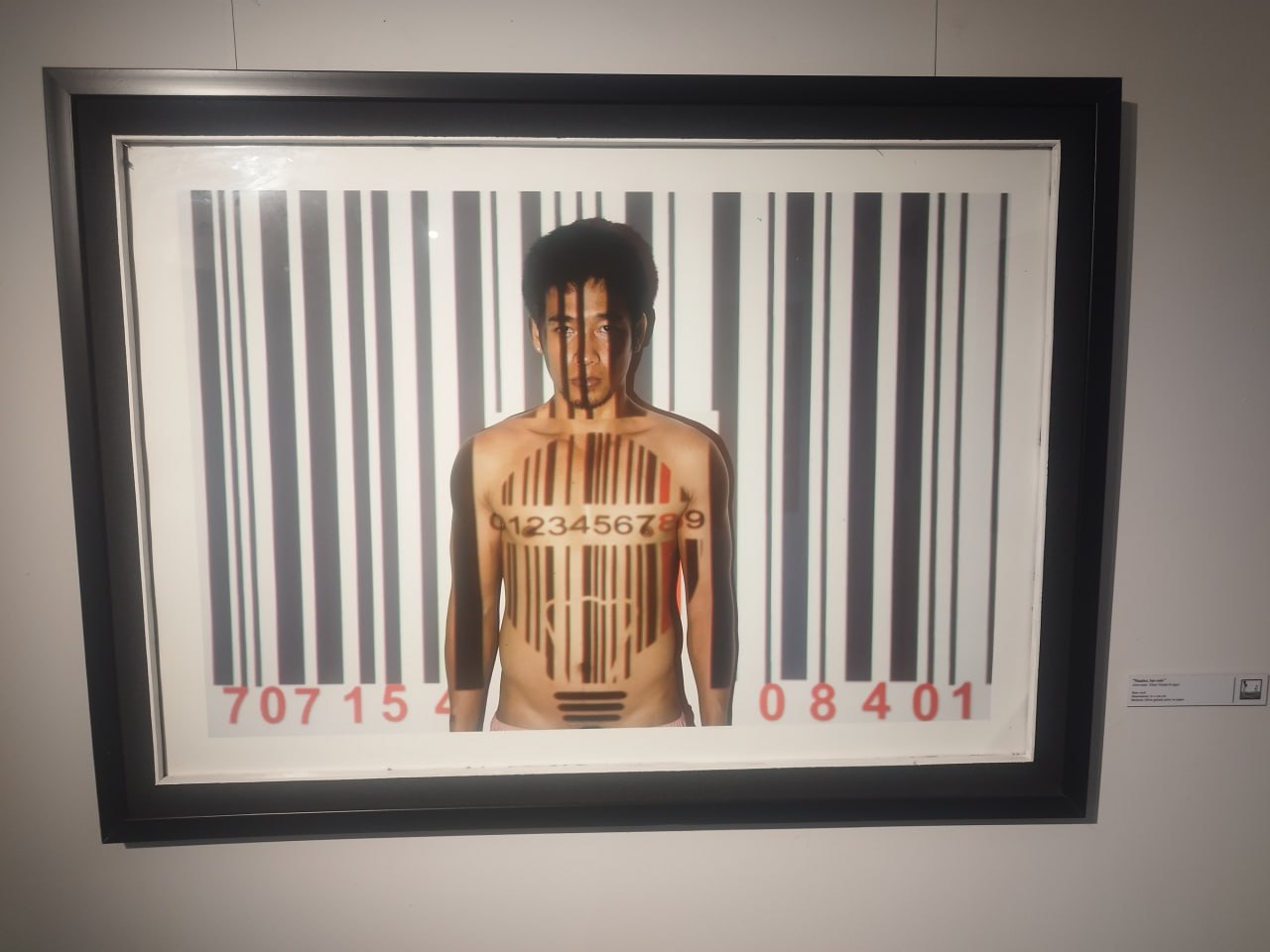

В Сиемреапе заглянул в небольшой Музей современного искусства. Там можно увидеть, например, работу художника Оук Чимвичета "Купрей" (фото 1), созданную из уничтоженного оружия как символ мира. Или целый зал магазинных вывесок, как эта из свадебного салона, подписанная художником Тараротом (фото 2). До 1990-х годов большинство вывесок расписывались вручную художниками и преподавателями изобразительного искусства. С помощью картинок и текста на них изображались товары и услуги, а также имя владельца в качестве торговой марки.

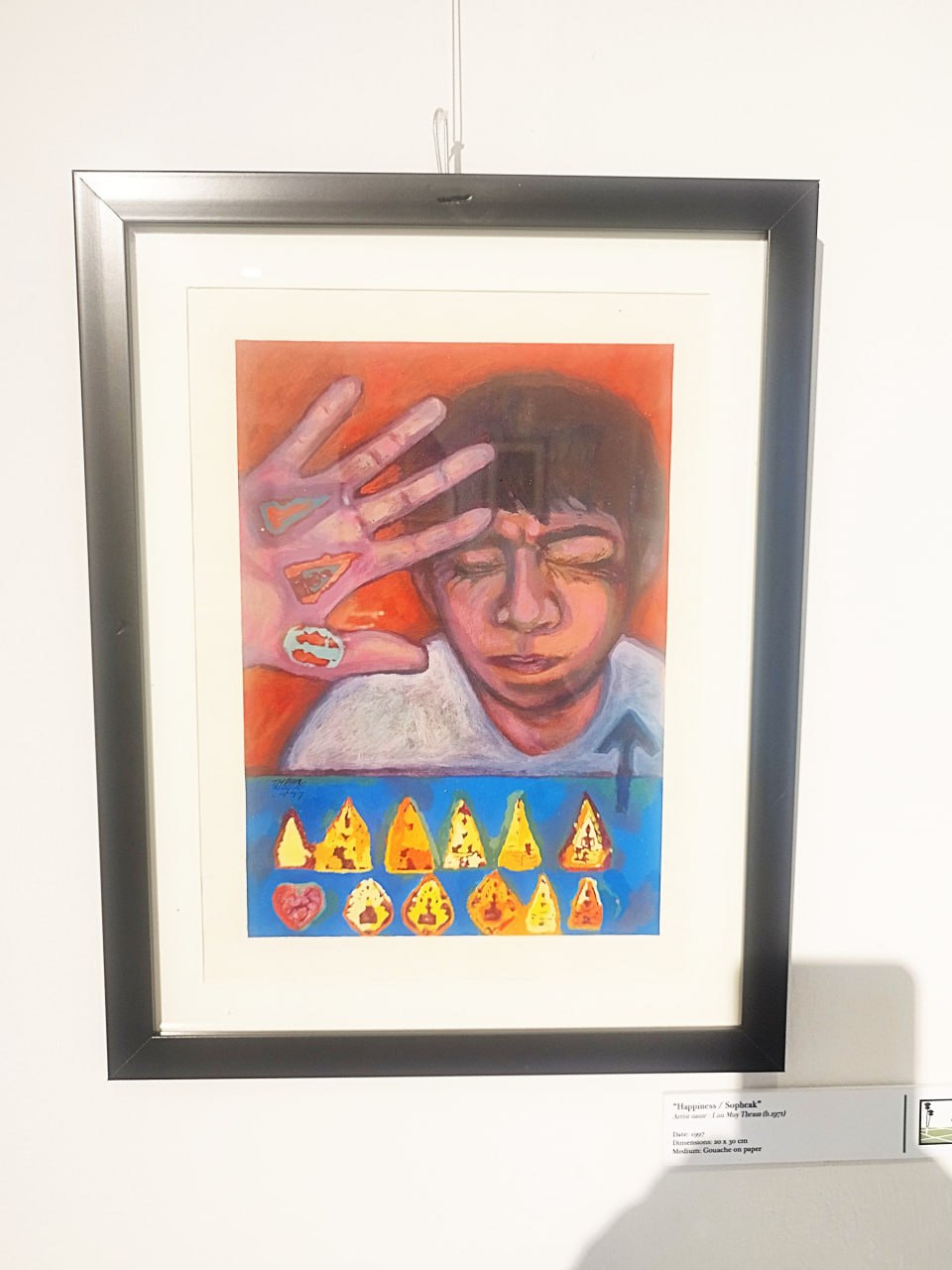

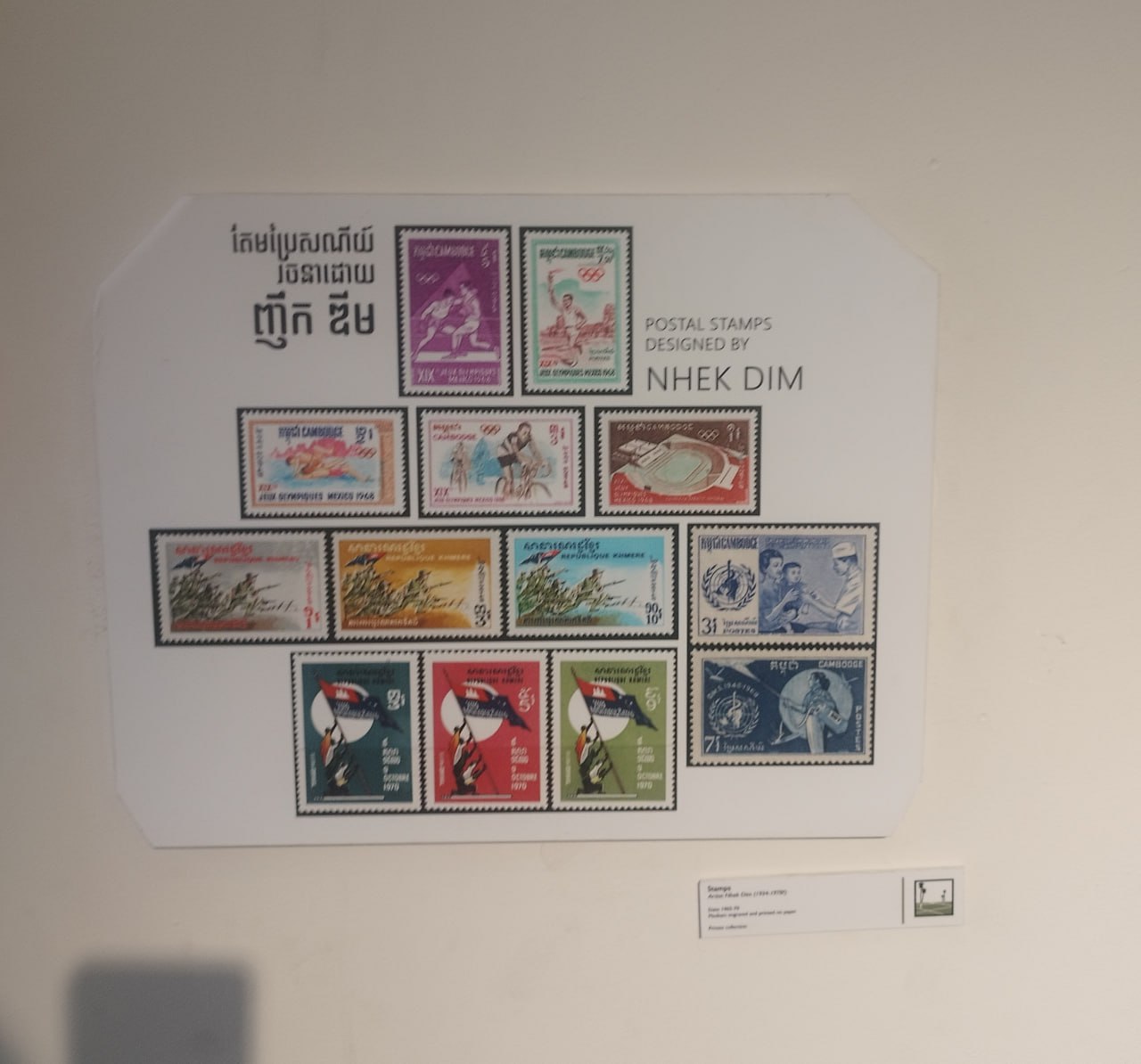

В экспозиции представлены работы молодого художника Хун Ваннука (фото 3); одного из самых известных камбоджийских живописцев Тху Софаннарита (фото 4), чей стиль узнаваем по быстрым мазкам мастихином и густому слою краски; Лим Муй Теама (фото 5), учившегося во Франции и вернувшегося в Камбоджу; Нхек Дима (фото 6, 7, 8) — художника, писателя, музыканта и дизайнера почтовых марок, погибшего во время режима красных кхмеров; Сам Йоуна (фото 9), бежавшего от правительственной армии и исчезнувшего в конце 1960-х, и импрессиониста Ю Кхина (фото 10).