Телеграм канал «Антрополог на районе»

телеграм-каналов

рекламных размещений, по приросту подписчиков,

ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам

и креативы

а какие хуже, даже если их давно удалили

на канале, а какая зайдет на ура

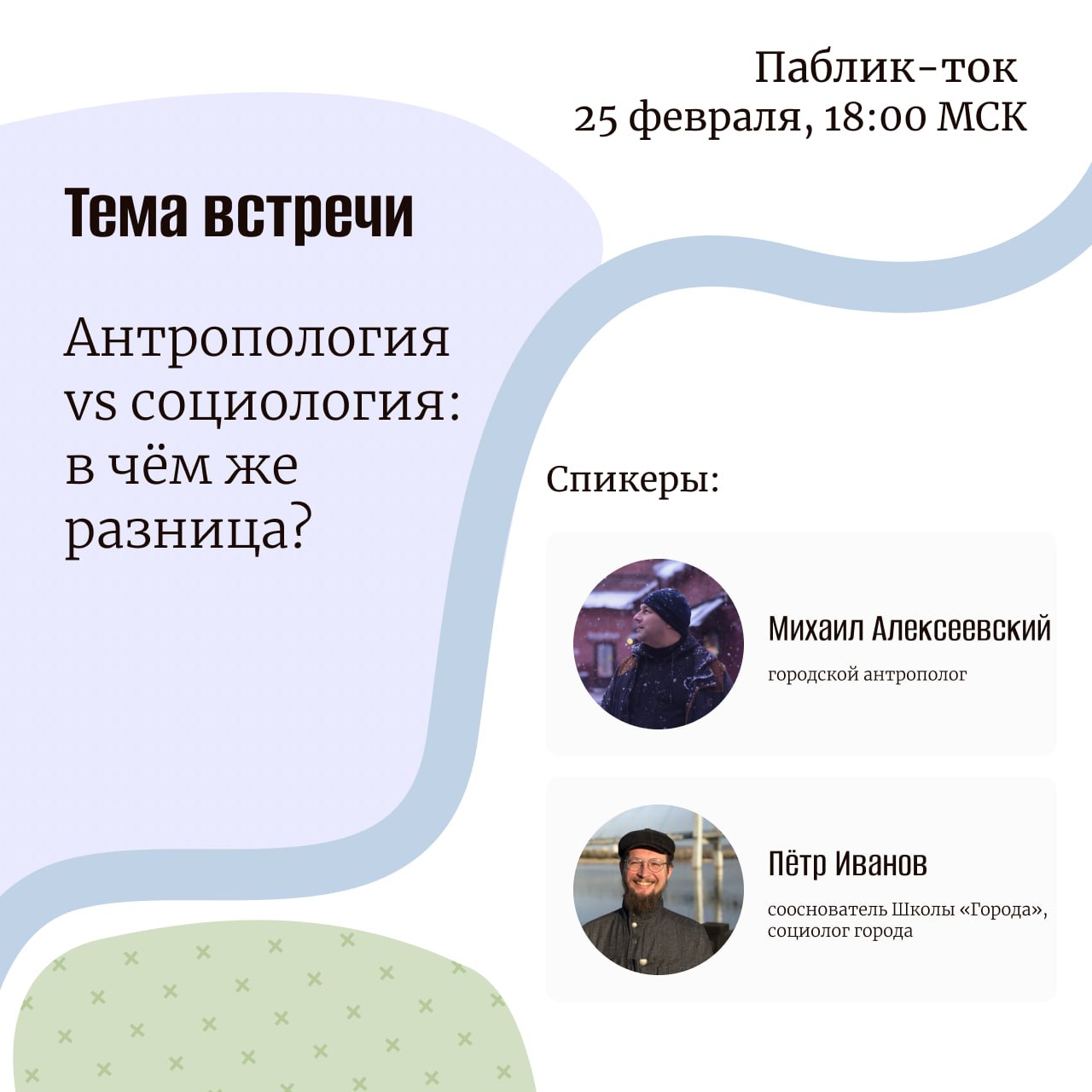

Друзья, приглашаем вас на новый онлайн паблик-ток этого потока Школы!

Антропологи ездят в экспедиции, и социологи ездят в экспедиции. Социологи проводят интервью с горожанами, и антропологи проводят интервью с горожанами. Антропологи наблюдают за жизнью общественных пространств, и социологи наблюдают за жизнью общественных пространств. Исследовательские отчёты и тех, и других используют архитекторы и градостроители для разработки своих проектных решений. Так в чём же разница?

Социолог города Пётр Иванов и городской антрополог Михаил Алексеевский расскажут про свою работу и попытаются понять, сливаются ли в урбанистике социология и антропология, существуя просто под разными лейблами, или же всё-таки расходятся в каких-либо важных вопросах.

📍25 февраля, 18:00 Мск

Ссылка на подключение: https://a.teleboss.ru/room/uTOubcpCL4

Во вторник 24 февраля в 17:30 в Москве в зале "Своды" на 1 этаже пространства "Среда своих" (Коровий Вал, 3с5, м. Добрынинская) пройдет публичное мероприятие «Границы труда в gig-экономике: свобода, гибкость или уязвимость?», где будут обсуждать антропологию труда платформенных работников (курьеров, таксистов, онлайн-фрилансеров и т.д.) в современном мире.

Главным событием вечера станет просмотр нашумевшего документального фильма «The Gig is Up: A Very Human Tech Story» (2021, реж. Шэннон Уолш) о труде курьеров, микроработников и таксистов. Эта лихая и полемичная картина ещё 5 лет назад показала изнанку так называемой gig-экономики (или гигономики) - платформенной экономики, основанной на массовом использовании труда фрилансеров, которых корпорации привлекают для выполнения рутинной низкооплачиваемой работы (вроде доставки покупок).

В фильме выразительно показано, как все этом устроено с точки зрения самих работников в разных странах: в США, Франции, Китае и даже Нигерии. То, что изначально кажется работой мечты (гибкий график, сдельная оплата, бонусы за перевыполнение плана), по факту превращается в жесткую "потогонку", где люди оказываются в абсолютно бесправном положении, так что их даже увольняют не живые люди, а алгоритмы в приложении. Фильм будет показан на английском языке с английскими субтитрами.

После просмотра состоится публичная дискуссия с исследовательницами, которые занимаются изучением платформенного труда:

🟠Дианой Габитовой и Аней Куликовой из проекта «Сбои и поломки: как сервисы изменили мир московских таксистов», о котором мы немного писали.

🔵Аней Банько, занимающейся исследованием «Микроработа на "Яндекс толоке": сложный мир простой работы».

Кажется, что это идеальное мероприятие для фанатов телеграм-канала @antropole, где регулярно поднимаются темы, связанные с антропологией платформенной занятости (особенно на материале работы таксистов).

Вход бесплатный, но надо предварительно зарегистрироваться.

Стоит добавить, что это публичное мероприятие проводится в поддержку набора докладчиков для секции «Иван Васильевич меняет профессию: исследование профессиональных границ и их преодоления» на молодежной конференции «Векторы–2026» (Москва, Шанинка, 16-19 апреля), где заявки принимаются до 28 февраля.

Вообще как будто бы канал про городскую антропологию не должен обозревать книги про деревню. Но явно не в том случае. Потому что так называемую "новую сельскость" попросту невозможно понять, если вычесть из уравнения город.

Это раньше казалось, что отношения между городом и деревней устроены достаточно прямолинейно - есть патриархальная и традиционная деревня, где занимаются сельским хозяйством, а есть модерный город, где заводы и торговля. Ну и общий вектор развития общества определяет процесс урбанизации - города становятся всё больше и сложнее, туда переезжают жители из сельской местности, а сама деревня как будто бы особо не меняется, только людей там всё меньше.

Оптика "новой сельскости", предложенная в рассматриваемой книге, показывает, что жизнь современной деревни куда сложнее, чем тихое угасание и обезлюдивание. Там идут дико интересные социальные процессы, причем часто связанные с городом. Это могут быть и нашествия дачников, вступающих в сложные отношения с постоянным местным населением. И реализация культуртреггерских проектов, направленных на оживление села и развитие туризма (чего стоит кейс знаменитой Териберки, подробно разобранный в одной из статей сборника). И разного рода утопические (и антиутопические) проекты, подразумевающие переезд из города в деревню: от неорелигизных исканий желающих "жить в гармонии с природой" до "выживальщиков", которые надеяться спастись в сельской местности в случае ядерной войны.

Но даже если посмотреть ретроспективно на ту же советскую деревню, то там тоже мы увидим не только колхозников, занимающихся сельским хозяйством. Взять хотя бы лесопильные поселки в Карелии, где было преимущественно приезжее население со всего Советского Союза, а уклад жизни был далек от традиционной патриархальной идиллии.

Про всё это можно наконец прочитать в новой толстой книге "Деревня как ценность", которая долго и мучительно пробивалась к читателю. Задумана она была почти 10 лет назад, потом команда авторов-антропологов начала полевые исследования по этой теме, а дальше была череда проблем и катаклизмов, которые задерживали подготовку и выход издания. И даже сама рамка "новой сельскости" уже успела разонравиться составителям (о минусах и условности этого понятия они пишут в предисловии, соглашаюсь использовать его скорее как "зонтичный термин").

Но книга наконец вышла, и есть ощущение, что это важная веха в антропологическом изучении современной сельской жизни. Купить ее уже сейчас можно в книжном магазине "Фрилансер" и на Озоне.

Наши давние читатели знают, что уже несколько лет подряд мы делаем обзор самых интересных онлайн-мероприятий в рамках Всемирного дня антропологии. Это сравнительно молодой праздник, который впервые начали отмечать 10 лет назад - в 2016 году. Инициатором тогда выступила Американская антропологическая ассоциация (ААА), но праздник быстро стал популярным по всему миру (и даже в России в прошлом году были робкие попытки рассказать о нем по телевизору).

Праздник плавающий - его отмечают в третий четверг февраля, то есть каждый год получается новая дата. В этом году Всемирный день антропологии празднуется... СЕГОДНЯ! В четверг, 19 февраля. Казалось бы, в честь 10-летнего юбилея праздник должен отмечаться особенно широко. Но не тут-то было!

В США Американская антропологическая ассоциация организацию праздника в 2026 году попросту провалила. Раньше там делали подробные обзоры, в каком университете какие интересные мероприятия будут проводиться. В этом году есть только довольно унылая методичка, как такого рода события организовывать. Еще объявлен конкурс творческих работ для школьников по антропологии "На грани", ну и можно по случаю праздника задонатить ААА деньжат.

Европа пошла своим путём. Видимо, там такой сильный кризис в отношениях с Америкой, что она решила создать свой альтернативный праздник - Европейские антропологические дни. И планирует праздновать их целый месяц - с 9 февраля по 7 марта. Впрочем, основные мероприятия будут тоже 19 февраля.

Тут хоть какое-то расписание событий составлено, но в целом не особо зажигательное.

- Норвежская антропологическая ассоциация 19 февраля проведет онлайн-дискуссию на актуальную тему "Антропология и искусственный интеллект" (на английском языке с норвежскими субтитрами!), но при этом забыла указать время начала трансляции.

- В Стокгольме будет тематический вечер про антропологию еды с космическим названием "От планеты на тарелку". Обещают сенсорный мастер-класс по "тестированию молока" и много лекций.

- В Барселоне в 18:00 по местному времени будет перспективная лекция "Что такое цифровая антропология и что она изучает". Но, увы, а) без онлайн-трансляции; б) на каталонском языке.

- В Польше начали праздновать ещё 9 февраля - там в рамках проекта "Этно-кухня" предлагают выкладывать рецепты, собранные в антропологических экспедициях.

- В Германии выложили несколько коротеньких роликов, где местные учёные объясняют, почему антропология важна в современном мире.

- В британском Корке помимо Дня антропологии (с лекциями и открытием выставки) в пятницу вечером запланировали Ночную антропологическую прогулку от университетского кампуса до бара "Свобода".

Всё это по-своему мило. Но в прошлые годы как-то было поинтереснее.

И только итальянцы действительно подошли к делу с душой. Они будут праздновать Европейские дни антропологии аж три недели подряд: сначала 19 февраля проведут большую научную конференцию про антропологию миграции и неравенства, а потом каждую неделю будут проводить десятки бесплатных антропологических мероприятий в трёх городах (Милан, Турин, Рим). Всего запланировано более 100 (!!!) событий, которые, как обещается, "превратят эти города в огромные лаборатории общественной антропологии". Увы, всё только оффлайн и на итальянском языке. Но размах поражает воображение, и конечно очень радостно за итальянских коллег - всем бы антропологам такой промоушн!

Кажется, у нас появился сильный претендент в борьбе за статус лучшей научной конференции 2026 года. Факультет истории и Школа искусств и культурного наследия ЕУСПб прямо сейчас приглашают исследователей принять участие в научной конференции «Пространства чтения», причем до конца приема заявок остаётся меньше недели.

Почему эта конференция обещает быть такой интересной? Ну, например, потому что она ожидается по-настоящему международной, причем со звёздами в своей области. Скажем, там ожидается в качестве одного из ключевых докладчиков Эндрю Камей-Дайче, который написал знаковую монографию "Reading Spaces in Modern Japan: The Evolution of Sites and Practices of Reading" (Cambridge University Press, 2023) про историю района Дзимботё в Токио, который знаменит чуть ли не рекордным количеством книжных магазинов на квадратный километр (сейчас там около 200 книжных!). Об этой книге в своем телеграм-канале подробно рассказывает один из организаторов конференции Глеб Дуганов и даже даёт возможность ее скачать целиком.

Собственно, именно термин из заглавия книги Камей-Дайче «пространства чтения» вынесен в название конференции. Речь идёт о самых разных местах, где люди непосредственно взаимодействуют с текстами. С одной стороны, это книжные магазины и издательства, которые которые связаны с производством и распространением книг; с другой стороны, это все пространства, где люди читают: от старомодных библиотек до общественного транспорта или домашнего дивана. И конечно тут большое значение имеет не только место/пространство само по себе, но и то, какую репутацию, связанную с практиками чтения, оно имеет.

В такой оптике можно ставить много интересных исследовательских вопросов:

- Как новые форматы книжных магазинов и модернизированных библиотек меняют практики чтения?

- Какие инфраструктуры — от букинистических лавок до цифровых платформ — организуют книжный рынок?

- Как книжные клубы создают социальные связи?

- Какое влияние на пространство оказывает цифровое чтение?

Тут явно не обойтись без междисциплинарного подхода, поэтому на конференции ждут антропологов, социологов, филологов, искусствоведов и других исследователей на различных этапах академической карьеры. Короче, если вы хоть каким-то боком занимаетесь темами, связанными с социальными аспектами чтения, лучше эту конференцию не пропускать. Это явно будет событие.

Прием заявок на участие с докладами недавно продлили, но теперь он окончательно и бесповоротно заканчивается 25 февраля 2026 года. Все подробности о конференции и условия участия можно узнать здесь.

Команда исследователей, занимающихся антропологией наследия и памяти, в среду 18 февраля в 18:00 по Москве проводит на платформе Zoom онлайн-семинар, где c докладом "Соловецкий камень в Архангельске как символ травматической памяти о советских репрессиях: от заявления до забвения" выступит Наталья Дранникова (д.ф.н., ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге)

В докладе рассматривается процесс формирования памяти о Соловецком камне в Архангельске – памятнике жертвам политических репрессий. Докладчица опирается на методологию культурной травмы и концепцию культурной памяти и исходит из того, что память имеет социальные рамки. Эмпирическая база исследования была собрана в ходе полевых исследований с 2018 по 2023 гг.

Цель доклада – исследовать, как с помощью Соловецкого камня формировались представления о травматическом советском прошлом. Памятник был установлен по инициативе архангельского общества «Совесть» и имел важное значение для формирования коллективной идентичности в начале 1990-х гг., однако в настоящее время утратил свою роль. В докладе будет рассмотрена эволюция символического значения памятника от его создания до настоящего времени.

Дискутанты:

Эльза-Баир Гучинова, д.и.н., в.н.с. Отдела этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН;

Михаил Алексеевский, к.ф.н., приглашенный преподаватель НИУ "Высшая школа экономики" и ТюмГУ, со-модератор телеграм-канала "Антрополог на районе".

Для участия в семинаре надо заранее заполнить онлайн-форму, чтобы получить ссылку для подключения в день проведения семинара.

На фото: Установка Соловецкого камня в Архангельске в начале 1990-х. Фото из Государственного архива Архангельской области